给你的问候像是给自己的安慰。我想葬礼也是这样,其实是在宽慰活着的人。

“拾零”这个词是外公教我的。小学的暑假,外公在井冈山租房度假、打发炎炎夏日(很时髦的外公,十几年前就旅居了),我们几个孙辈去找他玩。回来后外公让我写篇游记,名字叫“井冈山拾零”。他从厚厚的辞海里,翻出“拾零”的解释给我;词语大意就是要拣点零零碎碎有的没的来说说,我想其实跟“无题”是一个意思。

早上做梦梦到外公了。我发现早上做的梦更容易被记住。如果被闹铃闹醒的前一刻正在做梦,下床、刷牙、穿衣时都会想着这个梦,等到了工位,才散得差不多。扯远了。今早,梦到妈妈让我给外公送饭,我蹬着自行车就去了,中途又被外公开车接上(其实外公现实里不会开车,果然梦跟现实是相反的)。不太记得情节了,只记得外公眯着眼无言地笑着,像过去一样。

家人团聚的时候,外公总是沉默地坐在一旁抽烟,挂着笑意。他高高瘦瘦、有点驼背,我的脑海里还能浮现出他的微笑和走路姿态。两周前他去世了,葬礼上宾客来瞻仰遗体,有人说:以前那么高大的人,现在怎么缩成这样了。是啊,人老了就会缩水,还会渐渐忘记以前的事。外公生命的最后一两年里患上了阿兹海默症,生活不能自理,躺在床上度日。过年时我去看望他,我说我是妠倚呀,他点头说,哦,是妠倚呀。

最后的时光里,他在ICU住了十几天;推出来的傍晚,就去世了,生命定格在83岁。妈妈红着眼说大概是因为他们的吸痰工作没做好、没有ICU里专业,卡住了才走的。外婆哭着说也许他走了也好,对他对大家都是一种解脱。我不知道该说什么,难道要我告诉大家,八十多岁算是喜丧?我想起毛泽东也是八十三岁去世,想起去年卫健委的数据显示中国人均寿命是79岁,想起那句“大部分中国人一生的积蓄都花在最后几个月”;我想,人有生老病死,生死有命,由不得人。

没有时间多想,没有力气悲伤。古人丁忧三年,而今丧假三天,且只有一代内的直系亲属才获批法定丧假,原来外公去世,我只能请事假。这就是现代社会和成年人的世界,高效运转,一往无前。掉了个零件,就擦点润滑油,再补上新的。我会是适应这套规则的人,不惮以最坚硬的心面对这样的世界。接到消息和参加葬礼前后,我并没有过多悲伤。我知道,不久之后、一两年内,就有更多的葬礼要参加、要操办,眼泪有什么用,等我写完这篇文章,就不会再流。但那时看到还在上学的堂妹把手机壁纸设为外公照片、把微信的个签改成「发白欣荣,平安顺遂」的时候,还是忍不住动容。

「发白欣荣」是外公的微信名,他的微信头像是家人们在井冈山的合照。其实外公很少用微信,我甚至没有跟他在微信聊过天。他是很老派的人,文人气质,有种不苟言笑的权威感。小时候我爱去他的书房探索,书桌上有块很大的玻璃、压着一些老照片,有本厚得能砸死人的辞海,还有本粉色封面的自印禁书。他为家里写春联,教我们写毛笔字;可惜小辈里只有堂妹习得他几分。他自己做象棋,矿泉水瓶瓶盖写上娟秀的“車”“馬”之类、便成了棋子;可惜我也没跟他下过棋,为什么当年没让他教我象棋呢。小时候我最期待去外婆家过年(说起来,为什么外公外婆家习惯性被称为外婆家、而不是外公家呢),小学离外婆家很近、我常去那里吃饭,外公会给我做我最喜欢的井冈山豆干。后来我去市里上高中、去大城市上大学(还记得外公知道我要去武汉上学时给我讲武汉三镇的历史,当时我全然不当回事);后来我长大了,我们一年见不了几次。此谓生离,而今成了死别,生离死别,不过是这样寻常又不经意的事。

葬礼

看过一些以葬礼为主题的喜剧电影,是的,葬礼相关的电影似乎大多是黑色喜剧(甚至葬礼的英文funeral可以变位为real fun),比如伊丹十三的《葬礼》、英美都拍过的《葬礼上的死亡》。它们的戏剧张力来源于死亡的沉重感、无可避免的人性暗面、暗流涌动的代际鸿沟和家庭矛盾,这边是保守的死者和传统的葬礼,那边是出柜的子孙、出轨的丈夫,或是突然出现的死者生前隐瞒的出轨对象和私生子,该隐藏的因为葬礼乍然暴露,教人如何不错愕发笑。外公的葬礼没有这么戏剧化,很传统的人,行了很传统的农村葬礼,哀乐,哭声,火光;跪拜,烧纸,上山,落葬;锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,落叶归根;送葬队伍浩浩荡荡,子子孙孙悲悲戚戚。

我总觉得中国式的葬礼有点表演性质,似乎不向全世界展示自己的悲伤,就会被认为是不孝。很奇怪,内敛的民族在这种时候需要外放。外公被火化时,妈妈和姨妈哭着喊“爸爸,你走快一点,就不会烧得那么痛了”; 烧纸钱和纸糊大别墅时,他们又喊“爸爸快来收钱了,省吃俭用苦了一辈子,在下面对自己好一点”。但我喊不出来。死了就是死了,被火化炉接近一千度的烈焰灼烧也不会有感觉;此后肉身成灰,跟纸钱烧出的灰没有区别,让一堆灰用另一堆灰去弥补生前的遗憾,并不能抵消他吃过的苦。他不存在于另一个世界里,只存在于我们的记忆里,等这些记忆消散了、记得他的人也去世了,他就完全消失了。

比起借助这些仪式抒发感情和表达悼念,我似乎更愿意从人类学和社会学角度研究一下丧葬风俗的发展和意义。在被理性主导的现代社会里,这些曾经流传千年的风俗会像人一样逐渐消亡,正如传统儒家社会的宗族观念和血缘地缘被个人主义和业缘取代一样。环保主义者抵制鞭炮和焚烧纸质祭物,为什么要冒着放火烧山牢底坐穿的风险烧些虚无缥缈的东西呢;技术狂热者研究用数字化抵达生命的永恒,《万神殿》里的Upload Intelligence也许真的有实现那天。科学和理性曾经让人们在物质世界战无不胜,战下去,是否就能胜过死亡;超越了死亡就会更好吗,人们会更快乐、生理上和精神上都活得更好吗。

我不知道。未知生,焉知死。逝者已矣,剩下的还要继续活。以前在言情小说还是哪里看过这样的对话,一个人问他的爱人:你希望我先死还是你先死,对方说:那还是我死在后面吧,让我来承受失去爱人的悲伤。当时觉得很感动很有道理,现在只觉得伪善和虚妄,没有几对同林鸟轮得到承受生死的考验,大部分早已在性情、经济、生活的琐碎里败得一塌涂地。无论是至亲还是挚爱,因为失去另一个人而活不下去、实在是太过浪漫或幼稚的幻想。生活总会继续下去,无论以何种方式。而失去的人、离开的人会在未来的某一刻突然来访,也许突然梦到了他,也许因为一首歌或一阵香气想起了他,也许在另一个人身上看到他的影子。

这一次我放弃做唯物主义者,我相信这是外公给我托梦,想让我写一篇有关他的文章,就像当时让我写《井冈山拾零》。嘿,外公,假如你看得到,我想告诉你,我会试着变成更好的人,变成有些许力量和担当的人;当家人们需要我的时候,我应该站在那里。我很怀念你,以及那些无忧无虑的夏日时光。

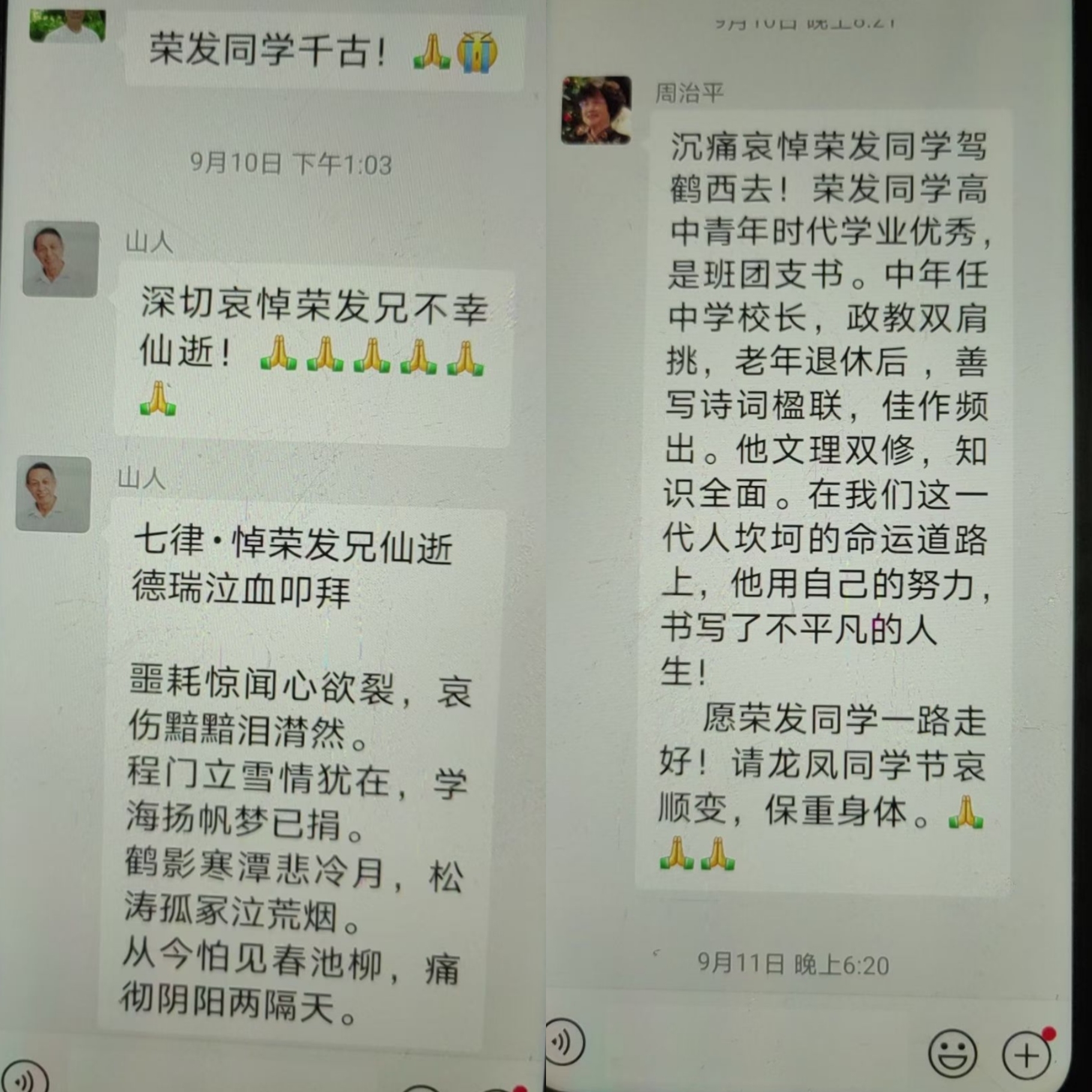

◎ 外公的同学们。老派的人们,老派的悼念。

◎ 外公的同学们。老派的人们,老派的悼念。

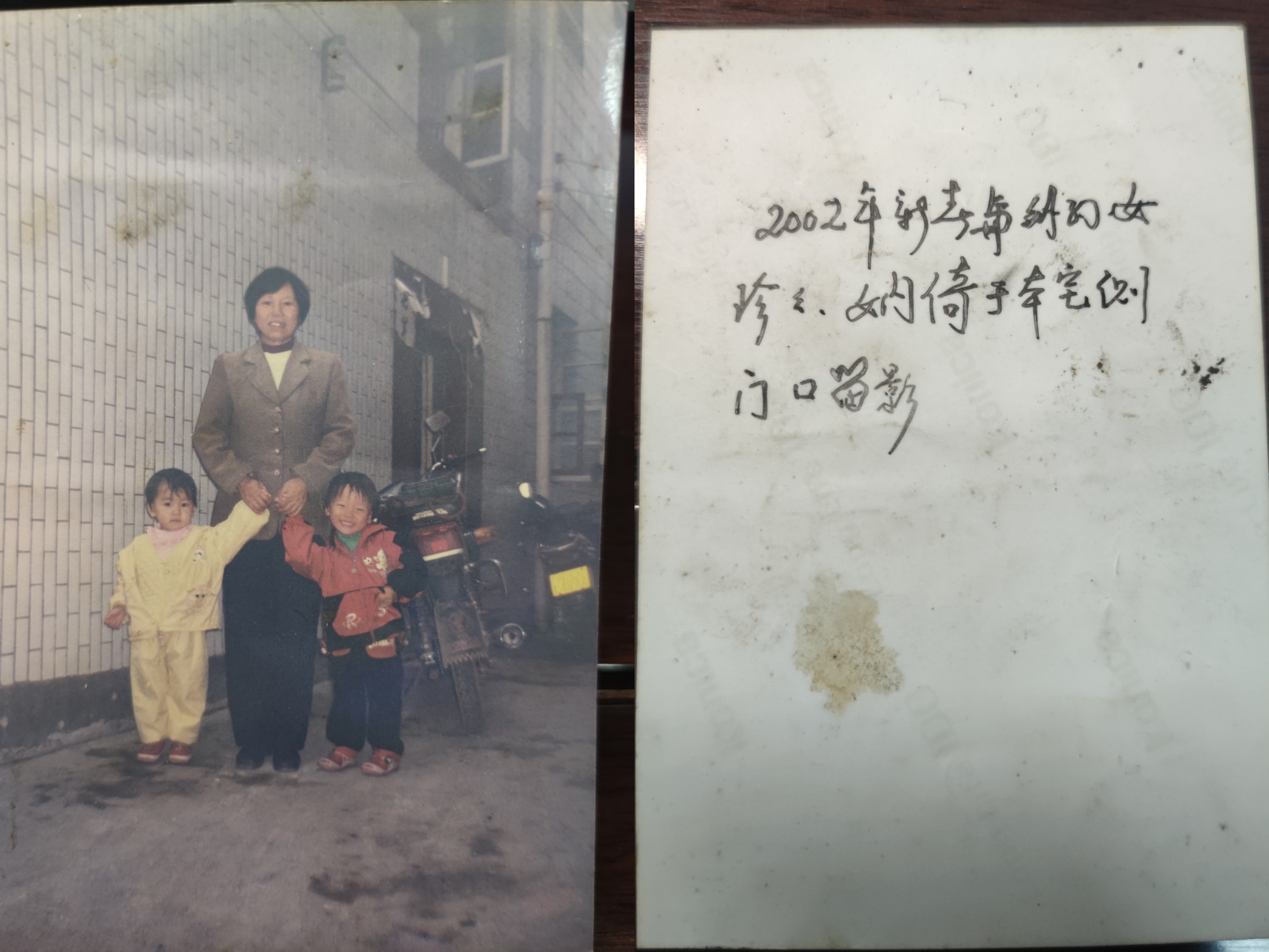

◎ 外公会在每张照片后写上描述

◎ 外公会在每张照片后写上描述

◎ 今年过年时的外公

◎ 今年过年时的外公

◎ 外公葬在这座山上

◎ 外公葬在这座山上

◎ 他的坟墓能眺望到的景色,是他一直想回去住的老家。

◎ 他的坟墓能眺望到的景色,是他一直想回去住的老家。